1 通勤災害とは?業務災害との違い

労働災害に該当する災害として、通勤災害と業務災害があります。

通勤災害とは、「通勤による」負傷等を指し(労働者災害補償保険法1条、7条1項3号)、会社へ出社、退社する際に交通事故などで怪我等をしてしまうことをいいます。

移動の手段は車を使用する場合に限られておらず、公共機関を利用して怪我等をした場合も対象となります。

他方で、その移動等が業務の性質を有する場合には、通勤災害ではなく、業務災害となります。

業務災害となるのは、怪我等の当時、使用者の支配・管理下にあること(業務遂行性)を前提に、業務と怪我等との間に一定の因果関係が認められる(業務起因性)ケースです。

例えば、集合場所から会社の用意したバスで就労現場に向かっている際に事故に遭ったような場合は、バスに乗った段階で会社の支配・管理下に入ったと認められるため、業務災害に分類されることとなります。

通勤災害と業務災害とでは、補償内容についてほとんど違いはありません。

もっとも、以下の3つの点で、業務災害の補償内容の方が手厚くなっています。

〇業務災害の場合は休業開始から休業補償を受けることができますが、通勤災害の場合は休業から3日間休業補償を受けることができません。

〇業務災害の場合、これを理由として休業していても、労働基準法19条1項により、会社は労働者を解雇することに関して制限が設けられていますが、通勤災害の場合には、この規定が適用されません。

〇通勤災害の場合、初回の治療費について、一部負担金として200円を超えない範囲で労働者が負担することとなります(休業給付の支給の際に、当該金額が減額されて支給されます。)。

2 通勤災害の範囲

通勤災害といえるためには、その移動行為が通勤の性質を有している必要があります。

通勤災害における通勤の態様としては、以下の3点が挙げられています。

①住居と就業の場所との間の往復

②就業の場所から他の就業の場所への移動

③上記①の往復に先行し、又は後続する住居間の移動

住居とは、労働者が現実に居住し日常生活を送っている家のことを指しています。

通常は家族の住むところから通勤しているものの、早出や残業の場合に別途借りているアパート等に寝泊まりして通勤している場合、その双方が住居であると認められます。

就業の場所とは、業務を開始し、又は終了する場所をいいます。

具体的な就業の場所としては、通常業務を行う会社等のほか、いわゆる外回り勤務の労働者の場合、自宅を出て最初の用務先が業務を開始する場所となり、帰宅前の最後の用務先が業務の終了場所となります。

②のケースは、複数の異なる事業場所で勤務する従業員を想定しており、1つ目の就業の場所での勤務終了後、2つ目の就業の場所への移動を想定しています。

③のケースは、帰省先の住居と赴任先の住居間の移動等を想定しています。

帰省先の住居から赴任先の住居へ、就業の当日や前日に移動した場合や、就業後の当日や翌日に、赴任先の住居から帰省先の住居へ移動した場合、それぞれ就業との関連性があると考えられ、通勤に該当すると判断されます。

他方、就業の前々日以前又は翌々日以降になされた移動であっても、合理的な理由があると認められる場合には、通勤に該当すると判断されることとなります。

3 通勤災害となるためのその他の要件

通勤災害と認められるためには、移動行為が上記の通勤の態様に該当するほか、以下の要件を満たす必要があります。

〇「就業に関し」て行われる移動行為であること

〇「合理的な経路及び方法」により行われる移動行為であること

〇移動行為において、「合理的な経路の逸脱又は中断」がないこと

以下、この要件について、個別に説明いたします。

(1)「就業に関し」て行われる移動行為であること

「就業に関し」て行われる移動行為であるといえるためには、業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものである必要があります。

もっとも、就業時間直前の移動である必要まではなく、通勤ラッシュの時間帯を避けるために早めに出勤するような場合であっても、「就業に関し」て行われる移動行為であると認められます。

(2)「合理的な経路及び方法」により行われる移動行為であること

「合理的な経路」とは、労働者が就業に関する移動の場合に、通常利用する経路のことを意味します。

就業の場所への移動の際、通常利用すると考えられる経路が複数ある場合には、いずれも合理的な経路であると認められます。

また、共働きの家庭では、保育園や幼稚園を経由して、就業の場所へ移動する必要があると考えられるため、保育園や幼稚園を経由する経路に関しても、合理的な経路であると認められます。

「合理的な」「方法」というのは、通常移動手段として想定される移動、具体的には、電車やバスなどの公共機関の利用、自家用車を利用した移動であれば、労働者が通常その方法を用いているか否かにかかわらず、合理的な方法であると認められます。

他方で、免許を取得したことがない労働者が無免許で車を運転して就業の場所に移動していた場合のように、その移動手段が著しく交通ルール等に違反しており、通常移動手段としては想定されないような移動方法である場合には、合理的な方法による移動行為であるとは認められません。

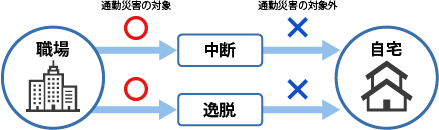

(3)移動行為において、「合理的な経路の逸脱又は中断」がないこと

就業とは関係のない目的で、合理的な移動の経路から逸れたり移動を中断したりした場合、逸脱や中断している間やその後の移動は原則として、通勤とは認められません。

具体的には、通勤途中でパチンコ屋に入って遊ぶ、退勤時に居酒屋などの飲食店で飲酒する、デートのために自宅とは真逆の方向へ移動する、といった行為が、合理的な経路から逸脱又は中断と判断されてしまうこととなります。

もっとも、通勤や退勤の際に行う、合理的な経路付近でトイレを使用するような場合や、経路上の店で飲み物等を購入するといった些細な行為であれば、逸脱又は中断とは評価されません。

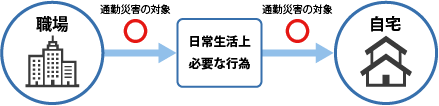

他方で、厚生労働省令においては、この逸脱又は中断に関して、例外の規定を設けています。

当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、以下で列挙する例外事由に該当する行為を、やむを得ない事由によって行うための最小限度のものである場合には、この逸脱又は中断の間を除いて、合理的な経路に戻った後は、通勤災害の対象になるとしています。

厚生労働省が定める例外事由は、以下のとおりです。

〇日用品の購入、その他これに準ずる行為

〇職業訓練、学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育、その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為

〇選挙権の行使その他これに準ずる行為

〇病院又は診療所において診察又は治療を受けること、その他これに準ずる行為

〇要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に、又は反復して行われるものに限る。)

労働災害に関する基礎知識についてはこちらもご覧下さい

●労働災害に関する基礎知識

●労働災害とは

●どこまでが通勤災害?弁護士が回答

●労災保険の申請手続

●労災申請の手続の流れ

●労働災害の被害に遭った時にかかるべき医療機関と制度の仕組み

●労働災害と後遺障害等級

●後遺障害が残った場合の補償について

●後遺障害等級を適正化するポイント

●労災保険の不支給決定に対する不服申立ての手続

●労働災害と損害賠償(労災保険の給付以外に受けられる補償)

●労働者から見た企業の安全配慮義務違反について弁護士が解説

●入院・通院時の損害賠償

●労働災害における慰謝料の請求

●休業中の補償について

●労災における休業補償とは?受け取る条件や期間について弁護士が解説

●損害賠償金の計算方法

●過失相殺について

●仕事中の怪我による労災申請・損害賠償請求について

●労働災害における第三者行為災害とは?事例や対応について